Von Gérard Wicht, Psychologe und freischaffender Dozent am IAP Institut für Angewandte Psychologie

Als ich mich mit dem Gedanken befasste, nach Ruanda zu reisen, fielen mir zu diesem kleinen Land im Osten Afrikas zwei Dinge ein: Völkermord und Gorillas. Letztere leben im Nordwesten des Landes im Vulkan-Nationalpark an der Grenze zum Kongo und zu Uganda. Wer sich einer geführten Erkundungstour anschliessen will, um die imposanten Tiere sehen zu können, zahlt dafür rund 1500 Dollar – pro Tag. Weniger gut Betuchte mögen sich mit dem Hinweis trösten, dass ein Teil des Geldes dem Schutz der Tiere zugutekommt. Mich zog es jedoch aus einem anderen Grund nach Rwanda (so die englische und französische Schreibweise). Ich wollte das Land, die Leute und vor allem die Entwicklungsprojekte der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) kennenlernen.

Der Kampf gegen Plastik

Während viele Ruanda in erster Linie mit dem Genozid in Verbindung bringen, macht das Land in den letzten Jahren mit ganz anderen Dingen von sich reden: mit einer in Afrika ungewöhnlichen, bereits lange andauernden politischen Stabilität, mit einer wirtschaftlichen Entwicklung, die sich mit chinesischen Zuwachsraten vergleichen lässt, mit einem mustergültigen Einsatz von Entwicklungshilfegeldern und mit dem Aufbau einer soliden Infrastruktur wie zum Beispiel im Strassenbau und Tourismus, die auch ökologischen Prinzipien standhält. Schon vor der Landung in Kigali werden die Passagiere mit Nachdruck darauf aufmerksam gemacht, dass die Einfuhr von Plastikverpackungen nicht gestattet ist. Plastik gilt als eine der grössten Umweltbelastungen, vor allem durch seine Verbrennung oder die «Entsorgung» in Gewässern. In Ruanda sind deshalb Plastiktüten und -verpackungen gänzlich verboten. Entsprechend hatte ich vieles in meinem Gepäck bereits im Vorfeld sorgsam in Papier verstaut. Die Zollbeamten am Flughafen forderten mich denn auch freundlich, aber bestimmt auf, den Koffer zu öffnen, um den Inhalt auf verdächtige Fundstücke zu durchstöbern. Als ich die Halle des kleinen Flughafens betrat, stellte ich erstaunt fest, wie sauber und wohl organisiert alles ist. War dies wirklich Afrika?

Das Singapur Afrikas

Das «Musterland Afrikas», das bis 1918 ein deutsches Protektorat und bis zur Unabhängigkeit 1962 eine belgische Kolonie war, macht in neuster Zeit in den Medien die Runde. Das letzte Vorzeigeprojekt ist die Eröffnung eines Produktionsbetriebes des Automobilherstellers Volkswagen im Industriepark der Hauptstadt. Die Regierung hat sich im «Masterplan 2040 Smart City» das Ziel gesetzt, das Verkehrschaos auf den Strassen zu bekämpfen. So soll der überwiegende Teil der VW-Produktion an Taxiunternehmen, staatliche Institutionen und Grossfirmen verkauft werden, die die Autos in einem Car-Sharing-System einsetzen. Die «Smart City» verspricht den Aufbau von Naherholungsgebieten mit Wasserspielen, von Kinderspielplätzen, begrünten Mittelstreifen auf den Strassen mit solarbetriebenen Ampeln, üppigen Parkanlagen und vielem mehr. Ein Masterplan, der Kigali zum Vorzeigemodell für den aufstrebenden Kontinent machen soll.

Entsprechend selbstbewusst tritt der 61-jährige Präsident Paul Kagame, seit 2000 im Amt, auf. Er verkündet, er wolle aus Kigali das Singapur von Afrika erstehen lassen und in etwa zehn Jahren auf jede von Form von Entwicklungshilfe verzichten. Statt der Tonnen von abgetragenen Kleidern, die wir in der Ersten Welt in Plastiksäcke abfüllen, und die viele Länder Afrikas überfluten, will er eine auf Start-Ups gründende, schlagkräftige inländische Textilindustrie aufbauen. Weitere Prestigeprojekte sind eine hoch entwickelte Anlage, die aus dem vulkanischen Boden des Kivusees Methan-Gas für die Energiegewinnung extrahiert, oder auch ein Drohnensystem, das Blutkonserven von Spital zu Spital befördert. Eine kleine Begebenheit, die im Mai letzten Jahres für Furore sorgte und den entschiedenen Auftritt dokumentiert: Paul Kagame ist bekennender Fan des englischen Fussballvereins FC Arsenal. 2018 machte folgende Meldung in den Medien die Runde: Der Tourismusverband Ruandas hat mit dem FC Arsenal eine Sponsorenvereinbarung getroffen, wonach jener diesem über drei Jahre die Summe von 34 Millionen Euro zahlt. Als Gegenleistung tragen die Spieler auf den Ärmeln ihrer Leibchen den kleinen Schriftzug «Visit Rwanda». Es war ein mutiger Schritt des Tourismus-Ministeriums, einen nachhaltigen neuen Industriezweig aufzubauen, um die Entwicklung des Landes zu fördern. Dem Protestschrei der internationalen Gemeinschaft, dass hierbei Entwicklungsgelder zweckentfremdet würden, beschied ein Regierungsvertreter entsprechend: «It’s none of your business!» Full stop!

Frauenpower als treibende Kraft

Eine bemerkenswerte Rolle spielen die Frauen in Politik und Wirtschaft. Ruanda ist das einzige Land der Welt, das im Parlament über eine weibliche Mehrheit von sage und schreibe 61.3 Prozent verfügt. Die Frauen sind zudem ein wichtiger Aufbau- und Wachstumsfaktor: Trotz widrigster Umstände, der Ermordung ihrer Männer im Genozid, der Pflege kranker Familienangehöriger und der häufigen Aufnahme von Waisenkindern, bauen sie aus dem Nichts Nähateliers, Bierbrauereien, IT-Unternehmen oder Frisörsalons auf. Eindrücklich! Die Beispiele sind dem im letzten Jahr von der Schweizer Journalistin Barbara Achermann veröffentlichten, lesenswerten Buch mit dem Titel «Frauenwunderland – Die Erfolgsgeschichte von Ruanda» entnommen, in dem sie ergreifende Frauenporträts nachzeichnet.

Wunderland Ruanda? Bereits nach einem Tag Aufenthalt in der 1.3 Millionenstadt Kigali, vor allem jedoch auf dem Land, das man auch «Das Land der tausend Hügel» (frz. Pays des Mille Collines) nennt, wird die andere Realität deutlich sichtbar. Tausende von Menschen bewegen sich, oft ohne Schuhe, entlang der Strassen, um ihre auf dem Kopf balancierten Produkte zu Markte zu tragen: Sorghum etwa, das wichtigste Getreide Afrikas, das sowohl als Kindernahrung als auch als Bier dient, Süsskartoffeln, Bohnen, Holzstücke, die für Heizzwecke zu Holzkohle verarbeitet werden. In die Menschenschlangen mischen sich viele Schulkinder in subventionierten Uniformen. Viele von ihnen können sich den Kleinbus nicht leisten und müssen täglich stundenlange Märsche zur nächsten Schule auf sich nehmen. Die Ruander sind in der Mehrheit Selbstversorger und leben vom spärlichen Ertrag der Produkte ihrer kleinen Gärten. Sie nehmen zum Teil stundenlange Märsche auf sich, um von ihren Lehmhütten ins nächste Dorf zu gelangen. Um überhaupt eine kleine Parzelle zum Anbau zu haben, leben sie weit verstreut auf den Hügeln des Landes. Die Bevölkerungszahl hat die 13 Millionen erreicht, dies auf einer Fläche von 26‘340 km², was etwas mehr als der Hälfte der Fläche der Schweiz entspricht. Man stelle sich die demografische Herausforderung vor! Trotz umfangreicher Kampagnen zur Geburtenkontrolle der Regierung und einer deklarierten 3 Kinder-Politik wurden 2010 im Durchschnitt noch 4.6 Kinder geboren (2005 waren es noch 6.5). Eine Grossfamilie ist und bleibt die einzige Alterssicherung.

Die grosse psychologische Herausforderung Ruandas

Wer durch das Land fährt, wird an unzähligen Hauswänden, Denkmälern und Plakaten die Worte auf Kinyarwanda, der Sprache der Ruander, lesen: Kwibuka Twiyubaka. Auf Englisch: Remember – Unite – Renew. Was hier kurz und bündig steht, entspricht einer immensen sozialen und psychologischen Herausforderung Ruandas.

Wir erinnern uns: 1994 wurden innerhalb von drei Monaten je nach Quelle zwischen 800‘000 und einer Million Menschen auf grausamste Weise umgebracht. Die Volksgruppe der Hutus, die Mehrheit im Land, machte sich auf, die Minderheit der Tutsis auszurotten, von der damaligen Hutu-Regierung und einer beispiellosen Medienkampagne angeheizt. Über die Gründe ist viel geschrieben worden. Eine der wichtigsten Ursachen ist fraglos, dass die belgischen Kolonialisten bis 1962 die als intelligent und loyal angesehenen Tutsis mit Privilegien überhäuft hatten, um die eigene Macht zu sichern. Die erlittenen Frustrationen und Demütigungen konnten die Hutus auch nach vielen Jahren nie vergessen. Beendet wurde der Genozid durch die vom ugandischen Exil hereindringende «Rwandan Patriotic Front» der Tutsis unter dem Kommando von Paul Kagame, dem heutigen Präsidenten. Es wird ihm noch heute hoch angerechnet, dass er die Revanchemorde seiner Soldaten an den Hutus verbot und auf diese Weise ein noch grösseres Blutbad verhinderte. Kagame setzte einen Neu-Beginn: Die Flagge und Nationalhymne wurden geändert, Städte erhielten neue Namen; die Bezeichnungen Hutu und Tutsi sind heute streng untersagt («We all are Rwandans»). Die strenge Hand Kagames, der keine Opposition duldet, sorgt mit seinem omnipräsenten Geheimdienst dafür, dass sich im Land keine alten Ressentiments regen. Viele sozial engagierte Ruander nehmen dieses Übel in Kauf. Man muss jedoch bedenken, dass viele Hutumilizionäre im kongolesischen Exil nur auf eine günstige Gelegenheit für eine Machtergreifung warten. 85 Prozent der heutigen Bevölkerung Ruandas sind Hutus.

Remember – Vergeben heisst nicht Vergessen

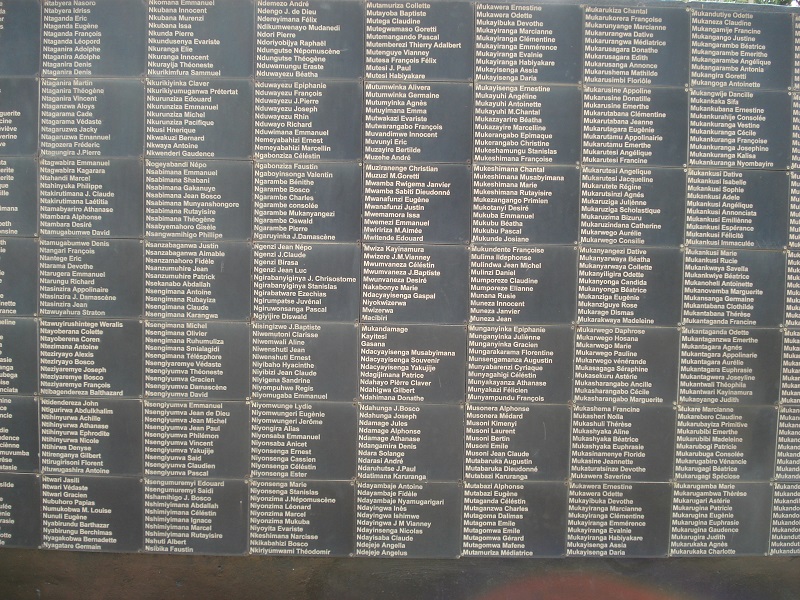

Im Land stehen etwa 200 Gedenkstätten. Mahnmale, die den Genozid dokumentieren. Sie sind medientechnisch professionell gestaltet, ihr Besuch steht auf dem Pflichtprogramm sämtlicher Schulklassen. Hier wird geflissentlich verschwiegen, dass während des Mordens auch viele nicht linientreue oder mit Tutsis verheiratete Hutus umgebracht wurden.

Ich besuche das Memorial «Murambi» im Süden des Landes, wo in wenigen Tagen ca. 50‘000 Tutsis mit Macheten, Sicheln und anderem Gerät getötet wurden. Nach dem Informationsteil der Führung begleitet mich ein Fremdenführer in einige Klassenzimmer der damaligen Schule. In den Schulzimmern hat man die Kleider der Gemordeten als Mahnmal aufgehängt. In anderen Räumen sind aufgeschichtete, in Kalk konservierte Skelette zu sehen. Selbst die nahe gelegene Kirche bot keinen Schutz! Unser Fremdenführer erzählt uns die Fakten der Geschichte. Er wirkt dabei ernst und ruhig. Beim Hinausgehen erwähnt er, dass auch seine Eltern und sieben Geschwister hier massakriert wurden. Und er ergänzt: «Ich kenne ihren Mörder. Er lebt nach Verbüssung seiner Strafe heute wieder in meinem Dorf – und wir sehen uns fast täglich. Er schaut jedoch immer weg, wenn er mich sieht». Mir verschlägt es die Sprache, und bevor ich überhaupt etwas sagen kann, schliesst er mit dem Satz: «Aber ich habe ihm vergeben».

Unite – Wiedergutmachung anstatt Vergeltung

Ist Aussöhnung in einer Gesellschaft überhaupt möglich, in der Hunderttausende von Überlebenden und Mördern auf kleinstem Raum zusammenleben? Eine wohl eher rhetorische Frage!

Die ruandische Gerichtsbarkeit war gleich nach dem Genozid mit der Rechtsprechung und Verurteilung von Tausenden von Mördern heillos überfordert. Die Täter auf Regierungsebene wurden dem Internationalen Strafgerichtshof, dem Ruanda-Tribunal, zugeführt, das erst Ende 2015 seine Arbeit abgeschlossen hat. Die ganz grosse Mehrheit der Täter wurde im Land selbst von den Gacaca-Gerichten (auszusprechen als Gatschatscha) verurteilt. Dabei nahm man die traditionelle ruandische Dorfgerichtsbarkeit wieder auf: Im Beisein der Dorfgemeinschaft wurden früher Diebe und Bestohlene zusammengeführt mit dem Ziel einer Aussöhnung und Wiedergutmachung. Konnte der Dieb das Gestohlene nicht zurückgeben, mussten er und häufig seine Familie den Geschädigten durch Arbeit Genugtuung leisten.

Ab 2002 begannen die Gacaca-Prozesse, nachdem vorher meistens Dorfälteste zu Richtern ausgebildet und die Täter in vier Kategorien unterteilt worden waren: Kategorie I waren Täter, die den Genozid geplant und organisiert hatten; diese wurden vor normale Gerichte gestellt. Täter der Kategorien II bis IV wurden von Gacaca-Gerichten verurteilt. Das Strafmass hing dabei auch von der bezeugten Reue und der Bereitwilligkeit der Täter zur Wiedergutmachung ab. Das Ziel der Prozesse war somit nicht nur die Verurteilung, sondern vor allem auch die Vergebung, die Réconciliation und die Récompensation (Helber, 2013, S.118f.). Viele Fachleute und auch betroffene Ruander bescheinigen diesen Verfahren beachtliche Erfolge.

Die ruandische Regierung machte sich diese zunutze, indem sie eine gross angelegte Kampagne zur Réconciliation ausserhalb der Gacacas ins Leben rief. Ruandische Dörfer und Stadtviertel zeichnen sich durch einen ausgeprägten Gemeinsinn aus. Ein Heer von Seelsorgern und Psychologen zog aus, um in gut vorbereiteten und moderierten Zusammenkünften in den Gemeinschaften Hutus und Tutsis zusammen zu bringen, die Gräueltaten zu benennen, ihre Orte aufzusuchen und in den Massengräbern die Leichen von Angehörigen ausfindig zu machen. In der grössten Genozid-Gedenkstätte in Kigali befindet sich am Ende des Rundgangs ein «Peace Room», in dem sich Angehörige bis heute psychologische Hilfe holen können.

Renew – Erneuerung beginnt mit Aussöhnung

Ist Aussöhnung nach einem derartigen Ausbruch an Gewalt und Gräueltaten möglich? In manchen Fällen mag sie wohl gelingen. In ihrem Buch «Frauenwunderland» berichtet die Autorin Barbara Achermann von einem schönen Beispiel (Jane vergibt Jane, S.113ff.). In den meisten Fällen wird sie aber wohl nicht möglich sein (können). Kann Zeit Wunden heilen? Der Psychologe Simon Gasibirege hat dazu eine klare Meinung:

«Viele Leute denken das, aber es stimmt nicht. Wenn die Menschen keine bewusste Trauerarbeit leisten, wird ihr Alltag ihre früheren Erlebnisse zudecken. Doch sobald es ein Problem gibt, bricht wieder alles heraus. Die Zeit heilt nicht. Man muss den Leuten helfen, ihr inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Sie müssen trauern können. Trauerarbeit heißt, Gefühle wie Traurigkeit, Zorn, Angst, Hilflosigkeit, die einen im Griff halten, ausdrücken zu können, um sich allmählich von den Toten zu lösen und dann Stück für Stück wieder ein eigenes Leben aufbauen zu können. … Meine Seminare dauern heute doppelt so lange wie noch vor vier Jahren, denn die Zeit hat kein Problem gelöst, im Gegenteil».

Das Zitat stammt aus einem Interview mit Simon Gasibirege in der Berliner taz von 2004. Trotz seines hohen Alters von 80 Jahren ist er heute noch der berühmteste Psychologe Ruandas. Er leitete das «Centre for Medical Health» an der Nationaluniversität von Butare, arbeitete mit Tätern und Opfern des Völkermordes und seit einigen Jahren auch mit Tätern und Opfern von Vergewaltigungen an Frauen, einem anderen weit verbreiteten Drama in den von Gewalt geprägten Ländern Afrikas. Vergewaltigte Frauen werden von ihrer Familie verstossen. Eine «Tradition», die in den sozialen Tod führt. Gasibirege versucht deshalb in Seminaren, diese Frauen wieder in die Gemeinschaft zu integrieren. In einfachen Worten gesagt bestehen seine Seminare darin, dass Opfer und Täter sich aussprechen und einander zuhören können – und dies nicht «einfach» von Angesicht zu Angesicht, sondern in der Gemeinschaft. Psychologen fällt hierbei der Begriff des Traumas ein. Für Gasibirege ist dieses Wort zu abgegriffen:

«Ich mag den Begriff Trauma nicht. … Die Leute fühlen sich verfolgt, sie sind depressiv, sie leiden an psychosomatischen Krankheiten, manche werden einfach verrückt. … Der Genozid war ein innerer Schock. Wer überlebt hat, versteht nicht, warum die anderen tot sind. Wenn er dann behauptet, er würde von Leuten mit Macheten verfolgt, nützt es überhaupt nichts, ihm zu sagen: Da ist doch niemand. Das spielt sich im Inneren ab, die Verbindung zwischen Innen- und Außenwelt ist abgerissen».

Der Genozid und die vielen Kriege haben in den Ländern der Grossen Seen – Ruanda, Burundi und Demokratische Republik Kongo – (Massen-)Vergewaltigungen zum Alltagsdrama werden lassen und das soziale Geflecht und die Beziehungen brüchig gemacht. Erschreckend ist die Tatsache, dass die Täter nie zur Rechenschaft gezogen werden. Die DEZA unterstützt Gasibireges Arbeit seit 2012 in allen drei Ländern. In seinen «Heilungs-Workshops» können Betroffene Trauer, Wut, Emotionskontrolle, Vergebung und andere Themen bearbeiten.

Auf der Suche nach der eigenen Kultur

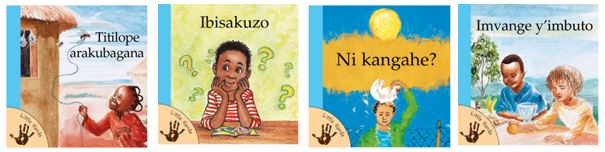

Auch für die Zukunft Ruandas gibt es Hoffnung. Ein bewegendes Beispiel dafür ist die Arbeit von Peter Gyr: Der Luzerner betreibt seit mehr als 20 Jahren mit seiner ruandischen Frau in Kigali den Kinderbuchverlag «Bakame». Als sich seine Frau ein Jahr nach dem Genozid im Land umsah, stellte sie fest, dass die (Waisen-)Kinder nur Micky Maus-Hefte lasen. Anderes gab es nicht. Das Ehepaar entschied sich, den Kindern die eigene Kultur näherzubringen. Sie taten sich mit einheimischen Autorinnen und Illustratoren zusammen und liessen Kinderbücher schreiben, in denen die zerstörte Kultur des Landes auf einfache Weise in Kinyarwanda, der Nationalsprache Ruandas, vermittelt werden sollte.

Der mittlerweile vielfach ausgezeichnete Verlag lässt die Bücher in Deutschland drucken, damit sie in «tipptopper Qualität daherkommen», wie Peter Gyr betont. Einige Ausgaben lässt er auch in die weiteren Amtssprachen Ruandas – auf Englisch und Französisch – übersetzen. Viele Exemplare werden in den Schulen verteilt, wo sie sich grosser Beliebtheit erfreuen. Neben der DEZA unterstützen mittlerweile u.a. auch die ruandische Regierung und die UNICEF die Arbeit der etwa zehn Redaktoren. Ein schönes Beispiel von Wiederaufbau im Kleinen!

Abschied von Ruanda

Ich sitze am frühen Vormittag des Pfingstsonntags 2018 auf dem Balkon meines Hotels in Rusizi an den Gestaden des Kivusees und sehe auf den unbewegten See mit seinen vielen Inseln hinaus. Auf der anderen Seite der Bucht, etwa 150 m entfernt, liegt die kongolesische Stadt Bukavu. Aus einer Kirche ertönt ein von einem Chor gesungenes, wunderschönes «Halleluja»; gleichzeitig, gleichsam im Wechselgesang, stimmen in ihren einfachen, lautlos daher gleitenden Einbäumen heimkommende Fischer ihre Lieder an. – Schön und ergreifend. – Auch das gehört zu Afrika.

Ruandas Entwicklung in Zahlen

Der enorme Entwicklungsprozess, den Ruanda in den letzten Jahren durchgemacht hat, lässt sich gut an den statistischen Zahlen aufzeigen:

2013 lebten 60 Prozent der Menschen in «extremer Armut», 2015 waren 41 Prozent unterernährt, 2012 stand die Analphabeten-Quote bei 32 Prozent und 2016 betrug die Kindersterblichkeit 38.5. Das heisst von tausend Kindern starben 38.5 vor dem 5. Altersjahr. Wie in vielen Ländern Afrikas ist die AIDS-Quote sehr hoch. (Zahlen: Deutsches Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, 2018). Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) der Schweiz investiert einen Teil ihrer Entwicklungshilfe in Ruanda denn auch in die Bekämpfung der Unterernährung der Kinder. Hier gibt es erfreuliche Nachrichten: Gemäss Weltbank soll 2016 die Lebenserwartung bereits 67.1 betragen haben; und die Müttersterblichkeit hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert. Ende 2018 hat das statistische Amt von Ruanda die aktuellen Armutszahlen veröffentlicht. Die allgemeine Armutsrate 2016/2017 steht bei 38.2 Prozent und die extreme Armut bei nur noch 16 Prozent. Das entspricht einer Verbesserung von mehr als 40 Prozent in nur 4 Jahren. Werte, die einen fürwahr in Erstaunen versetzen, und die kaum nachzuvollziehen sind. Andere afrikanische Länder belegen jedoch, dass Wirtschaftswachstum allein in den meisten Fällen kaum armutsrelevant ist.

Literaturhinweise

Achermann, B. (2018). Frauenwunderland. Die Erfolgsgeschichte von Ruanda. Reclam: Stuttgart.

Bärfuss, L. (2008). Hundert Tage. Wallstein: Stuttgart. – Roman des Schweizer Autors, der aus Sicht eines DEZA-Mitarbeiters die hundert Tage des Genozids aufzeichnet.

Bazambanza, R. (2005). Smile Through the Tears. The Story of the Rwandan Genocide. Montréal (Québec) Canada: Les Editions Images. Ein gewagter, jedoch gelungener Versuch, den Genozid in einer Grafic novel darzustellen.

Brinkmann, R. (2004). Ruanda zwischen Völkermord und Versöhnung. Berlin: epuli GmbH. Magisterarbeit, die faktenreich auch über die Vor- und Nachgeschichte des Genozids berichtet.

Gasibirege, S. (2017). Agir sur les violences sexuelles massives et répétitives. 2 tomes. Kigali: Publication de l’Institut Africain pour la Psychologie Intégrale (IAPI).

Gorillas in the Mist. (1988) Film über die amerikanische Zoologin Dian Fossey, die sich für den Schutz der Gorillas einsetzte, und 1985 von Wilderern ermordet wurde.

Helber, A. (2013). Über tausend Hügel musst du gehen, RUANDA. Erfolgreicher Aufbruch nach einem Völkermord. Novum publishing gmbh.

Hirwa, K. und Iradukunda, B. (2017). La Troisième Perle. Kigali: Bakame Editions. Kinderbuch, das auf der Grundlage des früheren Königreichs von Ruanda eine Geschichte erzählt.

Hotel Ruanda. (2004). Der Film beruht auf der wahren Geschichte von Paul Rusesabagina, der als Hutu und Direktor des mittlerweile legendären Hôtel des Mille Collines in Kigali während des Genozids über 1200 Menschen vor dem sicheren Tod rettete.

Salgado, S. (2007). Africa. Köln: Taschen GmbH. Wunderbarer Fotoband, in dem der berühmte brasilianische Fotograph Krisen- und Kriegssituationen in Afrika in schwarzweissen Fotographien dokumentiert, ua. auch über den Völkermord in Ruanda.

taz. Tageszeitung vom 7. April 2004. Im Inneren stimmt gar nichts. Interview mit Simon Gasibirege, geführt von François Misser. Berlin

Ein sehr informativer Blog. Danke

Lieber Gérard

Informativ, lehrreich, ausgewogen und … ja auch überraschend! Es ist dies, was mir spontan nach der Lektüre deines Blogs einfällt.

Rwanda ist mir ein grosses Stück näher gekommen.

Vielen Dank

Iwan

Fantastischer Blog, lieber Gérard!

Ich wusste nichts von Rwanda ausser den grauslichen Nachrichten der Vergangenheit und du hast nun meine Neugier für dieses Land mit allen seinen Gegensätzen geweckt.

Herzlichen Dank!

Bea

Lieber Gerard

Informativ, eindrücklich und berührend.

Danke – Heinz

Ein schöner und aufschlussreicher Artikel!

Ich möchte Interessenten darauf aufmerksam machen, dass demnächst

ein Wörterbuch Kinyarwanda-Deutsch im Druck erscheint:

https://www.koeppe.de/titel_woerterbuch-kinyarwanda-deutsch

M. Brack