Die andauernde Debatte um die Reform des medialen Service Public in der Schweiz ist hauptsächlich eine ökonomische und rechtliche. Publizistische Aspekte sind zweitrangig. Ausserdem wird die gesellschaftliche Medienkompetenz und das Medienvertrauen im Diskurs bisher nur wenig gefördert. Dies zeigt eine Studie des Instituts für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW in Winterthur.

von Mirco Saner, Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Forschungsschwerpunkt Journalistik des IAM

Der mediale Service Public als Geschäft

Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein, hielt Karl Marx einst fest. Seit gut zwei Jahren dauert in der Schweiz eine intensive Debatte rund um die wohl grösste Umgestaltung des medialen Service Public seit seiner Einführung an. Ihre Protagonisten sind die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG, der Verlegerverband VSM als Vertreter der Privatmedien sowie die nationale Medienpolitik. Beherrscht wird die Diskussion von Streitigkeiten über Finanzmittel, Markteinfluss, Machtausbau und medienrechtliche Regulierung. Dies zeigt eine Inhaltsanalyse von rund vierhundert medienkritischen Online-Beiträgen zur Deutschschweizer Service Public-Debatte im ersten Quartal 2016. Ein Befund, der auf zweierlei Entwicklungen in der Medienbranche hindeutet. Erstens: Journalismus wird in erster Linie als Geschäft verstanden. Zweitens: Die Verlegersorgen um das Weiterbestehen der eigenen Unternehmen sind ein Grundmotiv im medienkritischen Diskurs.

Service Public und Medienkritik

Der Service Public wie er national von der SRG und regional von privaten Radio- und Fernsehsendern übernommen wird, bildet einen Grundpfeiler des westlichen Journalismusverständnisses. Er beschreibt den in der Verfassung festgehaltenen Auftrag an die Massenmedien, die Bevölkerung sachgerecht zu informieren, zur Bildung, zur Meinungsvielfalt und zur kulturellen Entfaltung beizutragen sowie den vier Sprachregionen trotz aller Unterschiede ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu vermitteln. Inwiefern die Massenmedien diesen demokratierelevanten Auftrag erfüllen, muss im Rahmen einer öffentlich sichtbaren Medienkritik diskutiert werden, an der sich neben der Medienpolitik möglichst viele Akteure innerhalb und ausserhalb der Medienbranche beteiligen sollten. Eine breitabgestützte, fortwährende Beobachtung und Bewertung medialer Leistungen erlauben es, langfristige Veränderungen in der Medienbranche wahrzunehmen, die über das Fehlverhalten gewisser Sendeformate oder die persönliche Meinung einzelner Protagonisten hinausgehen.

Medienkritik als Luxusprodukt

Untersucht wurden während dreier Monate insgesamt 185 Medientitel der Massenmedien sowie Publikationen weiterer hundert Fachakteure, die sich mit dem medialen Service Public auseinandergesetzt haben – Berufsverbände, Branchennewsportale, Gewerkschaften, medienkritische Vereine und Blogs oder das Parlament. Im Mittel haben die analysierten Akteure in dieser Zeitspanne weniger als zwei medienkritische Beiträge publiziert (1.3 Beiträge). In den meisten Massenmedien findet gar keine nennenswerte, öffentlich-kritische Auseinandersetzung mit der Service Public-Thematik statt. Fachakteure haben sich durchschnittlich stärker mit dem Thema auseinandergesetzt als die Massenmedien und liefern auch etwas häufiger Beiträge, welche versuchen, die komplexen Zusammenhänge zwischen dem Service Public, der Medienbranche und der Gesellschaft zu skizzieren. Dies mag damit zusammenhängen, dass bei Fachpublikationen mehr Medienfachwissen zur Verfügung steht als bei den thematisch universellen Massenmedien. Die Analyse lässt aber insgesamt den Schluss zu: Medienkritik ist ein Luxus, den sich Medien ab und zu leisten. Kontinuität bleibt hehrer Wunsch.

Fünf Akteurstypen liefern beinahe alle medienkritischen Beiträge zum Diskurs. Der mit Abstand grösste Anteil stammt von Massenmedien ohne institutionalisierte Medienkritik, also ohne feste Medienressorts oder Medienjournalisten. Auf dem zweiten Platz rangieren Online-Fachpublikationen mit digitalen Branchenmagazinen, -Newsportalen oder –Newslettern. Der Rest stammt von SRG-internen Kanälen wie Regionalgesellschaften oder Qualitätsgremien, Massenmedien mit institutionalisierter Medienkritik sowie parlamentarischen Vorstösse in Form von Postulaten, Interpellationen oder Anfragen an den Bundesrat. Übrige Akteure wie medienkritische Vereine, Branchengewerkschaften, Medienausbildungsinstanzen, Medienblogs oder auch die Medien- und Kommunikationswissenschaft (MuKW) liefern keinen nennenswerten Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Debatte.

Grafik 1: Akteurstypen mit dem grössten Anteil Beiträge am öffentlichen medienkritischen Diskurs im 1. Quartal 2016

Kritikschwerpunkte: Admeira und SRG

Im Fokus der öffentlichen Debatte steht die Frage, wie die SRG und die Privatmedien zukünftig in finanzieller Hinsicht koexistieren können. Online und offline. Im Zentrum steht im Analysezeitraum insbesondere die Werbevermarktungsgesellschaft Admeira, welche die SRG im Jahr 2015 gemeinsam mit der Swisscom und dem Verlagshaus Ringier gegründet hat und die seit April 2016 am Markt ist. Der Verband Schweizer Medien VSM betrachtet die Kooperation einer gebührenfinanzierten SRG mit einem privaten und einem teilprivatisierten Unternehmen als existenzielle Bedrohung und geht deswegen juristisch dagegen vor. Die Sorge: Admeira stelle eine die übrigen Medienhäuser benachteiligende Vermarktungsmacht dar, mit der es möglich wird, personalisierte Werbung zu schalten. Dieser Hauptstrang der Debatte ist primär interessengeleitet, präsentiert sich also durch individuelle oder organisationale Meinungsäusserungen, die meist nicht auf die gesellschaftliche Aufgabe des Service Public, der SRG oder des Journalismus eingehen. Als Schlagworte kursieren Begriffe wie Sparmassnahmen, Existenzbedrohung, Auflagen, Aufsichtsverfahren, Beschwerde oder Konsumwünsche. Publizistische Aspekte wie beispielsweise welche Angebote zu einem Service Public dazugehören, welche Inhalte weshalb besser von der SRG und welche von Privaten geleistet werden können oder auch, inwiefern sich der Leistungsauftrag durch technologische und branchenspezifische Entwicklungen anzupassen hat, sind Mangelware. Der Kommunikationswissenschaftler Jay Blumler skizzierte Ende der 90er Jahre, dass „das Gemeinwohl von partikularen Organisationsinteressen verdrängt“ werde, je mehr es in der Medienbranche um Quoten, Erträge und Macht gehe. Es stellt sich also die Frage, ob es gesellschaftlich funktional ist, dass eine demokratierelevante Debatte von ökonomisch motivierten Argumenten dominiert wird. Gemäss Blumler ist Medienkritik bei gesamtgesellschaftlich relevanten Medienentwicklungen am einflussreichsten, da sich dann eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure und Meinungen in den öffentlichen Diskurs einbringen. Wenn diese Stimmen überwiegend ökonomische Argumente transportieren, ist allerdings unklar, ob das Publikum den demokratischen Wert der Massenmedien und die gesellschaftliche Bedeutung des Service Public wahrnimmt.

Ein Bärendienst für die Demokratie

Eine qualitative, öffentliche Medienkritik trägt dazu bei, seitens des Publikums die Medienkompetenz zu verbessern und das Vertrauen in die Medien zu stärken. Der Erwerb von Medienkompetenz hat im Schweizer Bildungssystem bisher keine Priorität und muss deshalb auch anderweitig unterstützt werden. Medienkritik wird dann als kompetenz- und vertrauensfördernd – und damit als demokratiefördernd – angesehen, wenn sie neben dem reinen Kritikanteil auch konstruktive, lösungsorientierte Elemente enthält. Dazu zählen konkrete Verbesserungsvorschläge, das Aufzeigen von vorbildhaften Pionierprojekten, weiterführende Ideen zur Finanzierung des Journalismus, das Aufarbeiten medienpolitischer oder medienwissenschaftlicher Erkenntnisse oder auch die Skizzierung visionärer Vorstellungen zur Entwicklung der Medienbranche. Vertrauensfördernd können Metainformationen über die Medienbranche und die journalistische Arbeitsweise sein: Welche Rahmenbedingungen beeinflussen die journalistische Produktion? Welche Einschränkungen erfahren Journalisten bei der Arbeit? Kann Journalismus die Realität abbilden, so wie sie ist? Sich von der eigenen Kritikermeinung zu lösen und die Argumentation auf allgemein akzeptierte Grundlagen zu stellen, macht Kritik nachvollziehbar und ihrerseits kritisierbar. Solche Grundlagen können Vorgaben der Medienpolitik, des Medienrechts, medienethischer Kodices, aber auch Ergebnisse aus der Medienforschung und der Mediengeschichte sein.

Wenig demokratiefördernde Medienkritik

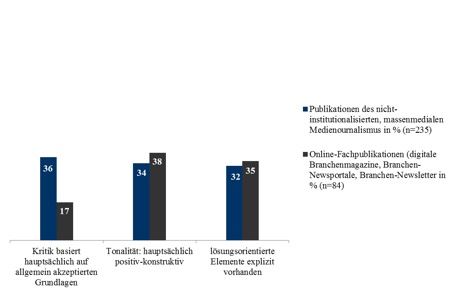

Wie sieht es mit der medienkompetenz- und medienvertrauensfördernden Wirkung der laufenden Service Public-Debatte aus? Um diese Frage zu beantworten wurden im ersten Quartal 2016 rund vierhundert medienkritische Online-Beiträge untersucht. Im medialen Diskurs zeigen sich deutliche Anzeichen dafür, dass in denjenigen Medien, in denen keine Ressorts oder personelle Zuständigkeiten für Medienkritik vorhanden sind, eher wenig demokratiefördernde Medienkritik hervorgebracht wird. Beiträge aus solchen Medien weisen eine überwiegend negative Tonalität auf, berufen sich meist auf individuelle Meinungspräferenzen von Autoren oder befragten Quellen und sind seltener lösungsorientiert. Auch Online-Fachpublikationen (z.B. digitale Branchenmagazine oder Branchennewsportale), die am zweithäufigsten kritisch über den Service Public schreiben und bei denen Medienkritik zum Tagesgeschäft gehört, haben vergleichbar geringe Werte bei all diesen Qualitätskriterien. Zwischen 30 und 40 Prozent der Beiträge besitzen bei beiden Akteurstypen demokratiefördernden Charakter. Aufgrund dieser Werte ist es kritisch zu sehen, dass Kanäle mit nicht-institutionalisierter Medienkritik und Online-Fachpublikationen mehr als 80% der medienkritischen Inhalte zur Debatte beitragen (siehe Grafik 1oben).

Grafik 2: Anteil Beiträge mit demokratiefördernden Medienkritik-Elementen in % (Vergleich zwischen den Akteurstypen „Publikationen des nicht-institutionalisierten, massenmedialen Journalismus“ und „Online-Fachpublikationen“)

Wissenschaft verpasst Chance

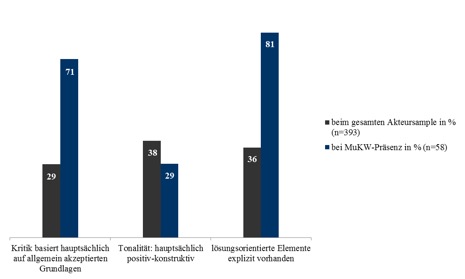

Kommt man aufgrund dieser Daten zum Schluss, dass die bisherige Medienkritikleistung von Massenmedien und Fachmedien defizitär ist, stellt sich die Frage, welche gesellschaftliche Verantwortung die Medien- und Kommunikationswissenschaft (MuKW) übernimmt, um die Situation zu ändern. Als Stimme ist die MuKW in weniger als fünfzehn Prozent aller medienkritischen Beiträge zur Service Public-Debatte präsent. Durch eine solch marginale Rolle verspielt die Wissenschaft durchaus Potenzial, die öffentliche Debatte zu bereichern, da die lösungsorientierten Anteile und der Bezug auf allgemeinakzeptierte Grundlagen signifikant* zunehmen, wenn die Wissenschaft als Akteur in den Beiträgen vorkommt. In beiden Fällen steigt der Anteil entsprechender Beiträge um mehr als das Doppelte an. Lediglich bei der Tonalität der Beiträge bleiben die Anteile vergleichbar – nämlich überwiegend negativ – was mit dem Rationalitätspostulat der Wissenschaft zusammenhängen mag. Natürlich fliesst wissenschaftliches Wissen zusätzlich auch indirekt in die Debatte ein. Im Rahmen von Wissenschaftlern, die für andere medienkritische Akteure tätig sind wie das Bundesamt für Kommunikation BAKOM, die Eidgenössische Medienkommission EMEK oder medienkritische Vereine beispielsweise. Inwiefern das Publikum die MuKW in diesen Fällen als eigeständigen Akteur wahrnimmt, bleibt offen. In Zeiten von Fake News sind Vertrauen eine wichtige Währung für die öffentliche Kommunikation. Vertrauensbildend wirken unaufgeregte, sachlich reflektierende Beiträge von unabhängiger Seite. Merkmale, die typischerweise der Wissenschaft zugeschrieben werden.

Grafik 3: Anteil Beiträge mit demokratiefördernden Medienkritik-Elementen in % (Vergleich zwischen dem gesamten Beitragssample und den Beiträgen mit MuKW-Präsenz)

Auffällig ist, dass Wissenschaft nur selten als eine Stimme unter vielen in einem Beitrag vorhanden ist, sondern wenn, dann die Hauptfunktion bzw. die Hauptargumentation übernimmt. Wissenschaft scheint damit kein Akteur zu sein, den man nebenbei einbaut. Dies deutet darauf hin, dass der Wissenschaft als Quelle insgesamt ein hoher Stellenwert beigemessen wird, aber Hindernisse das häufigere Einbauen von Wissenschaft verhindern. Möglicherweise geht es dabei um zu wenig rasch verfügbares oder zugängliches Datenmaterial und Hemmungen im Umgang mit Forschern.

Wie viel darf’s denn sein?

Sowohl in den meisten Massenmedien als auch bei Fachakteuren ist der Anteil demokratiefördernder Medienkritik deutlich in der Minderheit und im Falle der Massenmedien generell eine minimale kritische Auseinandersetzung mit der Thematik festzustellen. Aber die Frage, wie viel Medienkritik – und wie viel demokratiefördernde Medienkritik – ausreichend wäre für eine Gesellschaft, ist ungeklärt. Lösungsorientierter Journalismus wird innerhalb der Strömung des „konstruktiven Journalismus“ seit längerem gefordert. Der Ansatz steht jedoch auch in der Kritik, weil eine Lösungsorientierung dazu führen kann, dass der Journalismus seine Objektivität verliert, da man beginnt, sich mit Lösungsideen zu identifizieren. Zu fordern ist in diesem Sinne nicht, dass sämtliche Medienkritikbeiträge lösungsorientiert sein sollen, sondern dass dieses Konzept regelmässig eingebaut und dann für das Publikum auch explizit deklariert wird. Das Publikum selbst liefert zur „idealen Menge“ an Medienkritik bisher auch keine Antwort; es ist unklar, wie medienkritische Beiträge rezipiert werden. Da in der vorliegenden Analyse vorausgesetzt wurde, dass qualitative Medienkritik das Medienvertrauen und die Medienkompetenz positiv beeinflussen, könnten Ergebnisse entsprechender Vertrauens- und Kompetenzstudien ein Anhaltspunkt für eine Bewertungsskala sein. Eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2016 zeigt, dass die Schweizer Bevölkerung durchaus Vertrauen in ihre Programmangebote von öffentlichen und privaten Medien hat. Die Crux bei diesem Ansatz: Bisher fehlen breitflächige empirische Daten und eine verlässliche Messung von Medienkompetenz erweist sich als schwierig. Als Alternative bietet sich an, einen medialen Demokratieförderungs-Index zu erstellen, der sich auf die diskutierten textlichen Elemente medialer Berichterstattung stützt. Anhand eines solchen Index liesse sich zumindest erkennen, ob die Entwicklung über die Zeit positiv oder negativ ausfällt.

Erläuterungen zu Grafik 2:

*χ2-Wert von 57,46 mit p<0.001; Cramer-V .382

Beim Bezug auf allgemeinakzeptierte Grundlagen (normative Elemente) besteht eine hoch signifikante Beziehung.

*χ2-Wert von 61,18 mit p<0.001; Cramer-V .395 Beim Bezug auf lösungsorientierte Elemente besteht eine hoch signifikante Beziehung.

*χ2-Wert von 7,30 mit p>0.05; Cramer-V .136

Beim Bezug auf positiv-konstruktive Elemente (Tonalität) besteht keine signifikante Beziehung.

Mehr von diesem Autor

- Viel Neues im Osten: Schweizer Journalismuspioniere 2.0

- Gut getarnt

- Über Verpuffungen und Rezepte dagegen

Der Artikel wurde auch im Europäischen Journalismus-Observatorium (EJO) publiziert.