Von Louisa Cakir

1998 veröffentlichten Forschende um den ehemaligen britischen Arzt Andrew J. Wakefield in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet eine Studie mit dem Titel «Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children» (1). Obwohl die Studie durch The Lancet 2010 zurückgezogen wurde, der Hauptautor Andrew Wakefield 2010 seine Zulassung als Arzt verlor und die Forschung schliesslich gar als betrügerisch eingestuft wurde, hält sich die darin postulierte Falschinformation über einen angeblichen Zusammenhang zwischen der Masern-, Mumps- und Röteln-Impfung (MMR) und Autismus mit bemerkenswerter Beharrlichkeit in der öffentlichen Wahrnehmung. Auch der Gesundheitsminister der USA, Robert F. Kennedy Junior, äussert sich immer wieder kritisch in Bezug auf die Sicherheit von Impfungen (2), sieht einen Zusammenhang mit Autismus (3) und hat kürzlich den Rückzug einer dänischen Studie gefordert, die zeigt, dass Aluminium in Impfungen keinen Autismus verursacht (4). Politische Einflussnahme ist ein Grund, warum Menschen an Falschinformationen glauben. Doch auch verschiedene kognitive Prozesse tragen dazu bei, dass widerlegte Informationen nur schwer wieder ausgeräumt werden können (5,6). Trotz dieser Herausforderungen gibt es Strategien, mit denen sich die Auswirkungen von Falschinformationen verringern lassen können.

Die Studie: Nicht nur methodische Schwächen, sondern Betrug

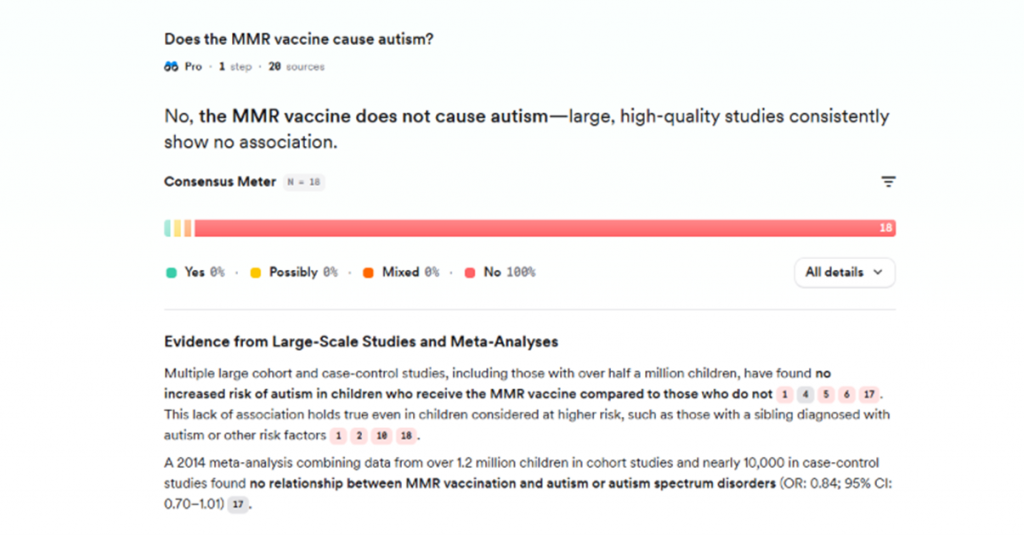

In der genannten Studie suggerierten Wakefield et al. (1) eine kausale Beziehung zwischen der MMR-Impfung, Darmentzündungen und Autismus bei Kindern. Doch die veröffentlichte Studie gelang spätestens 2004 öffentlich in Verruf, als Brian Deer seinen ersten Artikel in der Sunday Times darüber veröffentlichte (7). Von da an berichtete der Investigativjournalist über 15 Jahre hinweg über den Skandal und publizierte 2020 schliesslich ein Buch mit dem Titel «The Doctor who fooled the world». Die vielen Artikel von Deer, sein Buch und zahlreiche weitere Zeitungsartikel beschrieben allesamt, dass die Studie nicht nur eindeutige methodologische Schwächen aufwies (z.B. die mit 12 Kindern viel zu kleine Stichprobe, keine statistische Analyse), sondern dass Wakefield zudem verschiedenen Interessenkonflikten unterlag und sogar Daten fälschte, um seine schon im Vornherein getroffenen Hypothesen nur noch bestätigen zu können (8). Gleichzeitig zeigen zahlreiche veröffentlichte wissenschaftliche Artikel klar, dass kein Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus besteht (z.B. 9,10).

Wieso glauben wir Falschinformationen?

Trotz des Rückzugs der Wakefield-Studie durch The Lancet und der umfangreichen medialen Berichterstattung über den Skandal hält sich in Teilen der Bevölkerung dennoch hartnäckig die Vorstellung, Impfungen könnten Autismus verursachen.

Lewandovsky et al. (5) führen verschiedene Gründe auf, weshalb Personen Falschinformationen als wahr empfinden und auch Berichtigungen, sobald die Falschinformation einmal geglaubt wird, oft nicht wirksam sind. Menschen verwenden oft sogenannte Heuristiken, also mentale Abkürzungen, um mit geringem Aufwand Entscheidungen zu treffen oder Urteile zu fällen. Dabei handelt es sich um vereinfachte Denkstrategien, die zwar in den meisten Situationen funktionieren, aber manchmal zu systematischen Denkfehlern führen können. Laut den Autoren entscheiden Personen oft anhand vier kognitiver Prozesse, ob sie einer Information Glauben schenken oder nicht. Eine Information wird eher als wahr empfunden, wenn die Information: 1) mit den anderen Überzeugungen der Person im Einklang steht; 2) sie in ein breiteres, kohärentes Narrativ passt; 3) durch jemanden kommuniziert wird, die der Person glaubwürdig scheint; 4) im Umfeld der Person oft wiederholt wird und dadurch der Eindruck erweckt wird, es bestünde ein sozialer Konsens darüber. Sobald eine Person einer Falschinformation einmal Glauben schenkt, scheitert eine Richtigstellung selbst dann oft, wenn die Person die Richtigstellung versteht.

Lewandovsky et al. (2012) beschreiben verschiedene Gründe, warum Richtigstellungen in der Folge oft wirkungslos bleiben. Ein Grund besteht darin, dass Menschen oft zusammenhängende Erklärungsmodelle aus verschiedenen Informationen konstruieren. Wird eine zentrale Fehlinformation korrigiert, entsteht eine Lücke in ihrem Verständnis. Um ein kohärentes Modell aufrechtzuerhalten, verlassen sie sich weiter auf die falsche Behauptung. Zudem kann die wiederholte Erwähnung von Falschinformationen (auch in Richtigstellungen) diese vertrauter machen («Familiarity Effect») und kann paradoxerweise den Glauben daran verstärken. Schliesslich werden Richtigstellungen, die der persönlichen Ideologie widersprechen, oft abgelehnt oder können sogar das Gegenteil bewirken und die ursprünglichen falschen Überzeugungen weiter verstärken.

Was tun gegen Falschinformationen?

Trotz der Herausforderungen gibt es mehrere Strategien, mit denen sich die Auswirkungen von Falschinformationen verringern lassen können (5). Zum Beispiel können wiederholte Berichtigungen helfen, aber nur wenn die Berichtigung darauf fokussiert, die korrekten Fakten zu bekräftigen, und nicht darauf, die Falschinformationen einfach zu wiederholen (dies könnte zum paradoxen «Familiarity-Backfire-Effekt» führen). Die Widerlegungen müssen zudem einfach verständlich sein. Schliesslich ist es wirksam, eine alternative, plausible Erklärung, die die durch den Widerruf von Falschinformation entstandene Verständnislücke füllt, zu liefern. Berichtigungen können zudem besonders erfolgreich sein, wenn sie die Motivation hinter einer Falschinformation erklären. Es ist wichtig, nicht nur zu betonen, dass eine Information falsch ist, sondern weshalb diese falsch ist, was eine alternative Erklärung sein kann (zum Beispiel eine alternative Erklärung für den Anstieg an Autismusfällen), und was die Motivation hinter der Falschaussage war.

Louisa Cakir ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team Gesundheitsökonomische Forschung am WIG.

Quellen

1. Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J, Casson DM, Malik M, u. a. RETRACTED: Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. The Lancet. 28. Februar 1998;351(9103):637–41.

2. Rosenbluth T. Kennedy Orders Search for New Measles Treatments Instead of Urging Vaccination. The New York Times [Internet]. 2. Mai 2025 [zitiert 16. September 2025]; Verfügbar unter: https://www.nytimes.com/2025/05/02/health/measles-treatments-vaccines-kennedy.html

3. Gardner S, Gardner L. POLITICO. 2025 [zitiert 16. September 2025]. Vaccine advisers to review ingredient RFK Jr. has long wanted banned. Verfügbar unter: https://www.politico.com/news/2025/06/18/vaccines-hhs-kennedy-rfk-thimerosal-mercury-00413199

4. Fieldhouse R. RFK Jr demanded a vaccine study be retracted — the journal said no. Nature. 22. August 2025;645(8079):13–4.

5. Lewandowsky S, Ecker UKH, Seifert CM, Schwarz N, Cook J. Misinformation and Its Correction: Continued Influence and Successful Debiasing. Psychol Sci Public Interest. Dezember 2012;13(3):106–31.

6. Pennycook G, Rand DG. The Psychology of Fake News. Trends in Cognitive Sciences. 1. Mai 2021;25(5):388–402.

7. Deer B. Revealed: MMR research scandal. The Sunday Times [Internet]. 22. Februar 2004 [zitiert 16. September 2025]; Verfügbar unter: https://briandeer.com/mmr/lancet-deer-1.htm

8. Vardanega V. One paper, 20 years of damage [Internet]. SWI swissinfo.ch. 2025 [zitiert 16. September 2025]. Verfügbar unter: https://www.swissinfo.ch/eng/medicine-access/one-paper-twenty-years-of-damage/89422527

9. Andersson NW, Bech Svalgaard I, Hoffmann SS, Hviid A. Aluminum-Adsorbed Vaccines and Chronic Diseases in Childhood. Ann Intern Med [Internet]. 15. Juli 2025 [zitiert 15. September 2025]; Verfügbar unter: https://www.acpjournals.org/doi/full/10.7326/ANNALS-25-00997

10.Hviid A, Hansen JV, Frisch M, Melbye M. Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism. Ann Intern Med. 16. April 2019;170(8):513–20.