Von Flurina Meier

In der Literatur, durch Fachpersonen und in gewissen Gesetzesgrundlagen wird der Begriff «komplexe Patient:innen» oder «komplexe Pflegesituationen» immer wieder verwendet, aber auch sehr unterschiedlich angewandt. Meist wird davon ausgegangen, dass komplexe Patient:innen auch mehr Leistungen beziehen und damit leistungsintensiv sind. Ob allerdings alle Patient:inneneigenschaften, die von Fachpersonen als komplexitätstreibend eingeschätzt werden, auch tatsächlich mit Leistungsintensität in Zusammenhang stehen, wurde bisher noch wenig untersucht.

In einer Studie, die wir für Spitex Schweiz – den Dachverband der nicht-profitorientierten Spitex-Organisationen der Schweiz – durchgeführt haben, sind wir dieser Frage nachgegangen. Insbesondere vor dem Hintergrund einer möglichen Einführung von EFAS – der einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen – und damit einhergehender Infragestellung der aktuellen Finanzierung der Langzeitpflege, entwickelt solches Grundlagen-Wissen seine Relevanz.

Entwicklung eines Komplexitätsmodells

In der Literatur konnten keine Komplexitäts-Definitionen für die Pflege zu Hause gefunden werden, welche sich auf die Situation der Patient:innen und ihr Umfeld beschränken. Daher haben wir für die Studie ein eigenes Komplexitätsmodell entwickelt. Dieses wurde basierend auf dem Wissen aus der Literatur 1-2 im Rahmen von vier Expert:innen-Workshops ausgearbeitet.

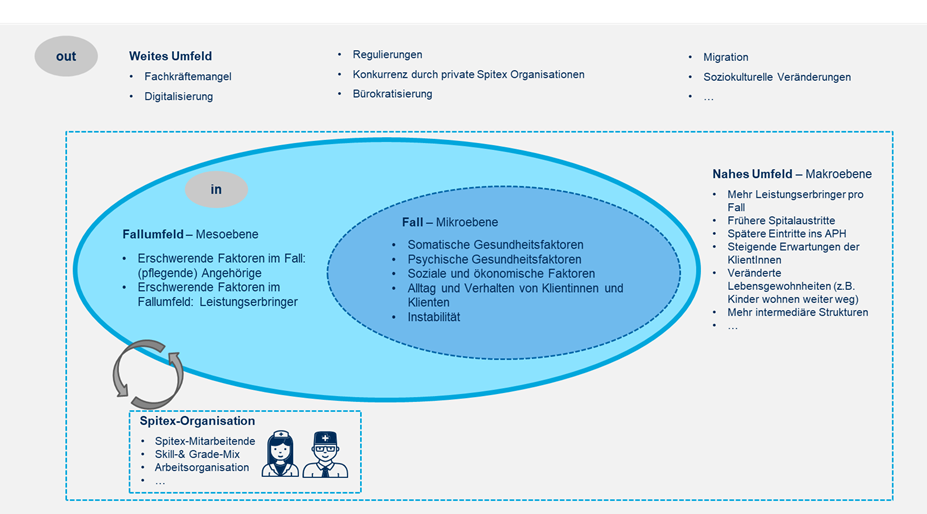

Das Kernelement unseres Komplexitätsmodells bilden sieben Themenbereiche (blau hinterlegt in Abbildung 1), die jeweils dem Fall oder seinem Umfeld zugeordnet werden konnten. Einflussfaktoren aus dem weiteren Umfeld, z.B. der Fachkräftemangel oder Fragen der Arbeitsorganisation, wurden nicht mitberücksichtigt. Diese können zwar aus Sicht der Pflegefachperson die Einschätzung der Komplexität beeinflussen, spielen aber auf der Ebene der Patient:innen und deren Umfelder eine untergeordnete Rolle.

Die sieben Themenbereiche bestehen aus mehreren sogenannten Komplexitätsfaktoren. Dem Themenbereich «Somatische Gesundheit» beispielsweise wurden 21 Komplexitätsfaktoren zugeordnet. Dazu gehören Faktoren wie Mehrfacherkrankungen, Palliative Care Situation oder Inkontinenz. Die Expert:innen schätzten acht Merkmale als besonders komplexitätsfördernd ein, darunter Palliative Care Situationen, kognitive Einschränkungen, Verhaltensauffälligkeit und instabile Pflegesituationen aber auch abwesende oder überforderte pflegende Angehörige.

Für die Analysen der Studie wurde das Komplexitätsmodell noch um einige Faktoren aus der Literatur ergänzt, welche mit höherer Leistungsinanspruchnahme, -intensität oder höheren Kosten für ambulante Pflege in Verbindung gebracht werden.3-6 Zu diesen zusätzlichen Faktoren zählen z.B. höheres Alter, weibliches Geschlecht sowie Einschränkungen in den Alltagsaktivitäten (ADL) und Einschränkungen in den instrumentellen Alltagsaktivitäten (IADL). Insgesamt untersuchten wir in unserer Studie 72 Komplexitätsfaktoren.

Definition von Leistungsintensität

Für die Studie musste auch der Begriff «Leistungsintensität» operationalisiert werden. Dies geschah mit Hilfe von sechs unterschiedlichen Outcomes. Davon präsentieren wir in diesem Blog eines: die Summe aller Pflegeminuten pro Patient:in und Monat, welche über die obligatorische Krankenversicherung abgerechnet werden konnte. Patient:innen wurden als hoch leistungsintensiv bezeichnet, wenn sie bestimmte Schwellenwerte bei den monatlich bezogenen Pflegeminuten überschritten.[1]

Welche Komplexitätsfaktoren stehen mit hoher Leistungsintensität im Zusammenhang?

30 der 72 Komplexitätsfaktoren standen mit hoher Leistungsintensität im Zusammenhang. Unsere Studie zeigt, dass die Inanspruchnahme von ambulanten Pflegeleistungen sehr stark mit körperlichen Einschränkungen zusammenhängt, dies trifft z.B. beim Faktor Einschränkungen in den ADL und bei Mobilitätseinschränkungen zu. Allerdings zeigte sich deutlich, dass auch kognitive, verhaltensbezogene oder alltagsbewältigungsbezogene Faktoren eine sehr wichtige Rolle spielen, wie z.B. bei den Faktoren Demenz-Diagnose, Verhaltensauffälligkeit, Fatigue oder alle Faktoren der Instabilität. Zudem ist für die Versorgung zu Hause auch das Umfeld wichtig. Denn Situationen, in welchen viele Leistungserbringer involviert sind oder Konflikte bestehen zwischen Klient:in und Angehörigen stehen ebenfalls in Verbindung mit hoher Leistungsintensität.

Einige oben erwähnte Faktoren kommen in unserer Studienpopulation gehäuft zusammen vor. Beispielsweise haben Personen mit Demenz auch eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, verhaltensauffällig zu sein oder einen variablen Gesundheitszustand aufzuweisen. Zudem fühlen sich Angehörige von Personen, die einen variablen Gesundheitszustand oder Einschränkungen in den ADL haben, deutlich häufiger überlastet. Auf Grund dieser Beobachtungen vermuten wir, dass die Krankheitslast bei vielen Komplexitätsfaktoren zumindest für einen grossen Teil des Zusammenhangs zwischen dem Komplexitätsfaktor und der Leistungsintensität verantwortlich ist. Dass sich die Angehörigen also deshalb überlastet fühlen, weil die Patient:innen in einer schwierigen Situation sind und nicht, dass die Überlastung der Angehörigen dazu führt, dass die Spitex-Mitarbeitenden deutlich mehr Leistungen erbringen müssen.

Welche Komplexitätsfaktoren stehen nicht mit Leistungsintensität im Zusammenhang?

Für 14 der 72 Komplexitätsfaktoren konnten wir keinen Zusammenhang zwischen den Komplexitätsfaktoren und Leistungsintensität finden. Es handelte sich dabei insbesondere um Faktoren aus dem Themenbereich der sozialen und ökonomischen Faktoren wie. z.B. ungeeignete Wohnverhältnisse, die Notwendigkeit für einen Übersetzer oder ob jemand alleine wohnt oder nicht. Diese Faktoren mögen die Pflege der Patient:innen für die Pflegefachpersonen subjektiv zwar komplexer machen, scheinen aber nicht systematisch mit höherem Leistungsbezug verbunden zu sein. Ähnliches gilt für Personen mit einem erhöhten BMI, anhaltenden oder starken Schmerzen oder der Einnahme von vielen Medikamenten.

Unsere Studie zeigt damit auch, dass die Wahrnehmung von Komplexität nicht nur mit Leistungsintensität in Verbindung steht, sondern dass die subjektiv wahrgenommene Komplexität teils von Fragen der Arbeitsorganisation oder Personalführung abhängig ist. Aspekte, die den Pflegealltag stark beeinflussen, aber eventuell in der aktuellen Pflegevergütung wenig berücksichtigt sind.

Komplexitätsfaktoren, für welche wir keine Aussage machen können

Für gewisse Komplexitätsfaktoren konnte in unserer Studie keine Aussagen gemacht werden, weil entweder weniger als 30 Personen mit diesem Merkmal in unserer Stichprobe von 1035 Personen vorhanden waren, oder weil die vorliegende Studie in der Patient:innenauswahl zu selektiv war. Ersteres betraf z.B. Personen mit Dekubitus, oder Patient:innensituationen in welchen Konflikte zwischen den pflegenden Angehörigen und der Spitex bestanden. Letzteres traf auf Personen mit psychischen Erkrankungen zu. Denn die Studie umfasste ausschliesslich Patient:innen, die primär wegen einer somatischen Erkrankung Pflege benötigten. Personen, die primär psychische Erkrankungen aufweisen, waren damit von der Studie ausgeschlossen.

Fazit

Unsere Studie gibt erste differenziertere Einblicke in das Patient:innen gut der Spitex und kann Aussagen dazu machen, welche Patient:inneneigenschaften relevant sind bezüglich der Leistungsmenge, die sie beziehen. Sie legt somit eine – bisher fehlende – Basis für die weiteren Schritte hin zu einem neuen Tarifsystem für die Spitex, welches laut Vorgaben des Parlaments kostendeckend sein soll.

Weiterführende Informationen Der Blog hat einen Einblick in ausgewählte Ergebnisse unserer Studie gegeben. Weitere Ausführungen zum Vorgehen, weitere Resultate, deren Interpretation und die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen können Sie dem Studienbericht entnehmen.

Flurina Meier ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und stv. Leiterin Versorgungsforschung am WIG.

Quellen

- Busnel, C., Marjollet, L., & Perrier-Gros-Claude, O. (2018a). Complexité des prises en soins à domicile: Développement d’un outil d’évaluation infirmier et résultat d’une étude d’acceptabilité. Revue Francophone Internationale de Recherche Infirmière, 4(2), 116–123. https://doi.org/10.1016/j.refiri.2018.02.002

- Loeb, D. F., Binswanger, I. A., Candrian, C., & Bayliss, E. A. (2015a). Primary Care Physician Insights Into a Typology of the Complex Patient in Primary Care. The Annals of Family Medicine, 13(5), 451–455. https://doi.org/10.1370/afm.1840

- de Meijer, C., Koopmanschap, M., d’ Uva, T. B., & van Doorslaer, E. (2011). Determinants of long-term care spending: Age, time to death or disability? Journal of Health Economics, 30(2), 425–438. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2010.12.010

- Dupraz, J., Henchoz, Y., & Santos-Eggimann, B. (2020). Formal home care use by older adults: Trajectories and determinants in the Lc65+ cohort. BMC Health Services Research, 20(1), 22. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4867-6

- Johnson, S., & Bacsu, J. (2018). Understanding complex care for older adults within Canadian home care: A systematic literature review. Home Health Care Services Quarterly, 37(3), 232–246. https://doi.org/10.1080/01621424.2018.1456996

- Mah, J. C., Stevens, S. J., Keefe, J. M., Rockwood, K., & Andrew, M. K. (2021). Social factors influencing utilization of home care in community-dwelling older adults: A scoping review. BMC Geriatrics, 21(1), 145. https://doi.org/10.1186/s12877-021-02069-1

[1] hier: durchschnittlich ≥1000 Minuten Pflege pro Monat und eine Differenz zur Vergleichsgruppe von durchschnittlich ≥250 Minuten Pflege pro Monat