Ein Beitrag von Laura Fraticelli

Stehst du auch manchmal ratlos vor dem Regal und fragst dich: Soll ich die Orangen aus Südafrika nehmen oder lieber die aus Spanien? Und welche Auswirkungen hat diese Entscheidung wohl anderswo? Solche alltäglichen Konsumentscheidungen haben oft globale Folgen – auch wenn wir sie nicht direkt sehen.

Globale Wasserknappheit – unser Konsum im Fokus

Produkte wie Kaffee, Mandeln oder Reis stehen bei vielen Menschen hoch im Kurs [1]. Was jedoch kaum bekannt ist: Diese Lebensmittel stammen häufig aus Regionen mit knapper Wasserverfügbarkeit, etwa Kalifornien, Indien oder dem Mittelmeerraum [2], [3], [4]. Ihre Produktion benötigt grosse Wassermengen, während die lokale Bevölkerung oft um den Zugang zu sauberem Wasser kämpft [5], [6]. Über 75 % des gesamten Wasserverbrauchs der Schweiz entsteht im Ausland [7]. Dieser sogenannte Wasserfussabdruck (WF) bleibt für Konsument:innen meist unsichtbar – hat aber reale Auswirkungen auf Ökosysteme und Menschen im Globalen Süden [6].

Der Wasserfussabdruck – mehr als eine Zahl

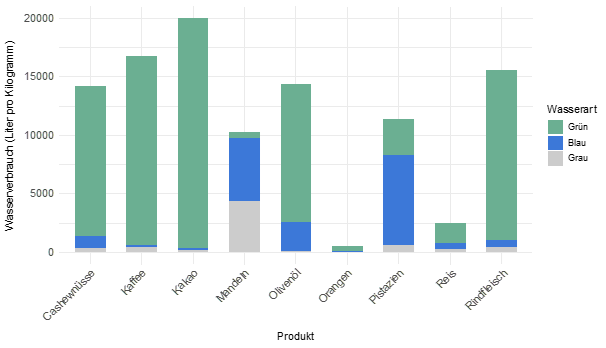

Der WF zeigt, wie viel Wasser für die Herstellung eines Produkts benötigt wird – unterteilt in Regenwasser (grün), künstlich zugeführtes Wasser (blau) und verschmutztes Abwasser (grau) [8], [9]. Doch die Menge allein sagt noch nicht viel über die Umweltwirkungen aus. Entscheidend ist vielmehr, wo und wann das Wasser verbraucht wird. In wasserarmen Regionen mit saisonaler Trockenheit können selbst kleine Mengen gravierende Folgen für Mensch und Umwelt haben [10]. Genau deshalb braucht es kontextspezifische Bewertungen und transparente Daten, denn 1000 Liter Wasser in der Schweiz sind nicht gleich 1000 Liter in Südafrika [5], [11].

Wie viel Wasser steckt drin?

Eine Auswertung verschiedener Produkte zeigt grosse Unterschiede im Wasserverbrauch. Kakao, Kaffee und Rindfleisch benötigen über 15’000 Liter pro Kilogramm. Mandeln und Pistazien enthalten zudem einen hohen Anteil an blauem Wasser. In wasserarmen Regionen kann das die lokalen Ressourcen stark unter Druck setzen. Orangen und Reis schneiden deutlich besser ab, doch auch hier ist der Grau- und Blauwasseranteil nicht zu unterschätzen. Die Grafik zeigt, welche Produkte nicht nur viel Wasser verbrauchen, sondern auch aus welchen Quellen es stammt, was ein wichtiger Faktor für die ökologische Bewertung ist.

Konsumverhalten und Verantwortung im Alltag

Viele Menschen möchten nachhaltiger konsumieren, das zeigt auch meine Umfrage zum Wasserverbrauch von Nahrungsmitteln bei Konsument:innen. Doch wie soll man bewusste Entscheidungen treffen, wenn grundlegende Informationen fehlen? Der Blick auf die Verpackung hilft oft nicht weiter – Angaben zur Wassernutzung oder Herkunft fehlen meist. Nachhaltiger Konsum beginnt mit Wissen, das greifbar und alltagstauglich ist. Mit verlässlichen Labels, klarer Kennzeichnung und verständlicher Kommunikation, könnten nachhaltige Entscheidungen deutlich leichter fallen. Es braucht konkrete Orientierung, um nachhaltige Entscheidungen im Alltag zu erleichtern.

Was wir tun können

Nur wenn Umweltwissen transparent, vertrauenswürdig und praktisch verfügbar ist, können Konsument:innen bewusste Entscheidungen treffen. Damit nachhaltiger Konsum gelingt, braucht es zudem politische Vorgaben, verlässliche Kennzeichnungssysteme und mehr Verantwortung seitens der Unternehmen.

„Man sollte schon in der Schule lernen, wie viel Wasser in Lebensmitteln steckt – so wie bei Kalorien oder CO₂.“ (Umfrage-Teilnehmende:r)

Unsere alltäglichen Konsumentscheidungen beeinflussen Ressourcen und soziale Strukturen in den Produktionsländern [5], [6]. Doch auch kleine Schritte zählen: Wer bewusst einkauft, Fragen stellt und sich informiert, kann den Wandel mitgestalten. Denn Wasser ist nicht nur ein Produkt – es ist ein Menschenrecht.

Dieser Blog-Beitrag entstand im Rahmen der Bachelorarbeit «Der Wasserfussabdruck importierter Lebensmittel und Strategien zur Sensibilisierung der Schweizer Konsument:innen» (Fraticelli, 2025) im Studiengang Umweltingenieurswesen am Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen der ZHAW.

Referenzen

[1] C. Benzi Schmid, „Nahrungsmittelbilanz für die Schweiz: Überblick zum angenäherten Verzehr und zu dessen Entwicklung in den vergangenen acht Jahren“, Bern, 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/schweizer-ernaehrungsbulletin/schweizer-ernaehrungsbulletin-2023.html

[2] WWF, „WWF Water Risk Filter – Maps“. Zugegriffen: 27. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://riskfilter.org/water/explore/map

[3] J. Fulton, M. Norton, und F. Shilling, „Water-indexed benefits and impacts of California almonds“, Ecological Indicators, Bd. 96, Apr. 2018, doi: 10.1016/j.ecolind.2017.12.063.

[4] U. Surendran, P. Raja, M. Jayakumar, und S. R. Subramoniam, „Use of efficient water saving techniques for production of rice in India under climate change scenario: A critical review“, Journal of Cleaner Production, Bd. 309, S. 127272, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.127272.

[5] Monika Tobler, Katalina Engel, und Andrea Kraljevic, „Das importierte Wasserrisiko“, Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), WWF Schweiz, März 2017. [Online]. Verfügbar unter: https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2017-10/2017-Bericht-Das-importierte-Wasserrisiko-Auszug.pdf

[6] FAO, The State of Food and Agriculture 2020, Bd. 1. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, 2020. doi: 10.4060/cb1447en.

[7] F. Quoß u. a., „Schweizer Umweltpanel. Vierte Erhebungswelle: Basisbefragung.Befragungszeitraum: November 2019 – Februar 2020“, ETH Zurich, 4, 2021. doi: 10.3929/ETHZ-B-000476515.

[8] A. Hoekstra, A. Chapagain, M. Aldaya, und M. Mekonnen, „Water footprint manual“, Spinal Cord, Jan. 2009, [Online]. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/228356003_Water_footprint_manual

[9] M. M. Mekonnen und A. Y. Hoekstra, „The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products“, Hydrol. Earth Syst. Sci., Bd. 15, Nr. 5, S. 1577–1600, Mai 2011, doi: 10.5194/hess-15-1577-2011.

[10] H. Ritchie und M. Roser, „Water Use and Stress – Our World in Data“. Zugegriffen: 17. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://ourworldindata.org/water-use-stress

[11] T. Dräger de Teran, „Wasserverbrauch und Wasserknappheit“, WWF Deutschland, Berlin, Aug. 2021. [Online]. Verfügbar unter: https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Landwirtschaft/WWF-Studie-Kulinarischer-Kompass-Wasser.pdf

[12] H. Ritchie, P. Rosado, und M. Roser, „Agricultural Production“, Our World in Data, Jan. 2023, Zugegriffen: 15. Januar 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://ourworldindata.org/agricultural-production

[13] OpenAI, ChatGPT (Version GPT-4), „Strukturhilfe Blogbeitrag zum Wasserfussadruck“, generiert mit https://chat.openai.com am 27. Juni 2025.

[14] L.Fraticelli, „Der Wasserfussabdruck importierter Lebensmittel und Strategien zur Sensibilisierung der Schweizer Konsument:innen“, unveröffentlichte Bachelorarbeit, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Wädenswil, 2025.

Bilder

Abbildung 1: Adobe Stock, efendiahd: Aerial View of a Footprint Shaped Lake in a Lush Green Forest, a Stunning Natural Wonder. Generiert mit KI.