Ein Beitrag von Manuela Jäggi

The True Cost of Food – ein entscheidendes, aber noch weitgehend unbekanntes Konzept, das unser Ernährungssystem nachhaltiger gestalten könnte. Während die Regale im Detailhandel verlockende Preise zeigen, bleiben die tatsächlichen Kosten der Lebensmittelproduktion unbekannt. Dieser Beitrag erkundet die Bedeutung der Kostenwahrheit und ihre mögliche Rolle bei der Transformation zu einem nachhaltigeren Ernährungssystem.

Wie viel sind uns gute Lebensmittel wert?

Stellen Sie sich vor, ein Mödeli Butter kostet 11 Franken. Alle Produkte kosten plötzlich so viel, wie sie wert sind – inklusive Produktionskosten, fairen Löhnen und der Entschädigung negativer Umweltauswirkungen. In der Schweiz sind Lebensmittel teurer als in unseren Nachbarsländern. Dennoch würden Pouletflügeli, ein Stück Parmesan oder eine Tafel Schoggi in Wahrheit mehr kosten, als wir heute dafür bezahlen. Schweizer Haushalte geben im Durchschnitt nur 6% des Einkommens für Lebensmittel aus, weniger als je zuvor [1]. Gleichzeitig scheint ein tiefer Preis beim Einkauf immer wichtiger zu werden [2], während Nachhaltigkeitsaspekte wie Regionalität oder Bio-Qualität an Bedeutung verlieren. Qualität und Schweizer Herkunft ist Schweizer:innen hingegen wichtig [3].

Wer bezahlt für die Folgen unserer Ernährungsweise?

Das heutige Ernährungssystem verursacht hohe Gesundheits- und Umweltschäden. Die Ernährung macht rund 30 % der Schweizer Umweltbelastungen aus, davon knapp die Hälfte durch tierische Produkte [4]. Gleichzeitig entstehen 80% der Gesundheitskosten durch nichtübertragbare, oft ernährungsbedingte Krankheiten [5].

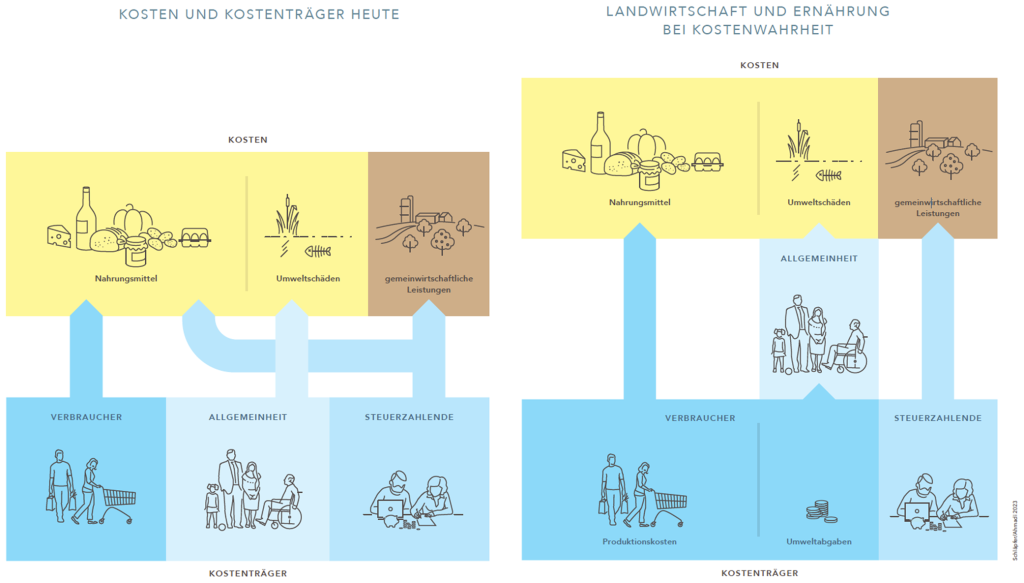

Die Konsumierenden decken durch ihren Einkauf aber nur einen Teil der Produktions-, Umwelt- und Gesundheitskosten von Lebensmitteln. Steuerzahlende übernehmen einen Teil der Produktions-, Verarbeitungs- und Absatzsubventionen der Lebensmittel sowie gemeinwirtschaftliche Beiträge an die Landwirtschaft [6]. Unterstützt wird grösstenteils die Tierproduktion, die jedoch höhere Umweltschäden verursacht als die Pflanzenproduktion. Für externe Kosten von Umweltschäden auf Menschen, Tiere und Pflanzen kommt heute die Allgemeinheit auf (Abb.2) [6]. Verantwortungsvolle Konsument:innen finanzieren also indirekt umweltschädliche Ernährungsstile und tragen die Schadenskosten mit.

Kostenwahrheit von Lebensmitteln

Nach dem Konzept der Kostenwahrheit sollen alle Kosten des Wirtschaftens von ihren Verursachern getragen werden (Verursacherprinzip). Externe Kosten werden internalisiert: Die gesamten Produktionskosten, sowie Umweltabgaben fliessen in den Produktpreis ein [2]. Mit den Steuern werden gemeinwirtschaftliche Leistungen der Landwirtschaft bezahlt (Abb. 2). Folgend eine Auflistung, was sich dadurch verändern könnte [2][6][7]:

- Eine intensive Produktion mit hohen Folgekosten lohnt sich nicht mehr. Auf Ackerflächen wachsen mehr Nahrungsmittel und weniger Futtermittel.

- Die Landwirtschaft ist weniger abhängig von importiertem Tierfutter und Mineraldünger. Subventionen gehen direkt an Bauernfamilien.

- Tierische Lebensmittel werden viel teurer, pflanzliche nur wenig. Bioprodukte werden günstiger. Der Konsum passt sich an die neuen Preise an.

- Viele Umwelt- und Gesundheitsschäden werden vermieden. Die Bevölkerung lebt gesünder.

Klingt gut! Was spricht dagegen?

Durch die weniger intensive Produktion sinken die Erträge pro Fläche [7] und somit der Schweizer Selbstversorgungsgrad. Der sinkende Fleischkonsum könnte dies jedoch wieder ausgleichen. Umwelt- und Gesundheitsschäden sind schwer zu quantifizieren, was die Umsetzung erschwert. Dazu kommt, dass ein Anstieg der Lebensmittelpreise bereits finanziell benachteiligte Gruppen besonders treffen würde [2]. Bisher wird das Potenzial von Kostenwahrheit für eine faire Landwirtschaft und Ernährung in der Agrarpolitik wenig anerkannt [7].

Fest steht: Im heutigen Ernährungssystem werden gesundheits- und umweltschädliche Produktions- und Ernährungsweisen durch Fehlanreize unterstützt. Ohne Veränderung erreichen wir die nationalen Klima- und Ernährungsstrategien nicht. Das Konzept der Kostenwahrheit berücksichtigt sämtliche Kosten unserer Lebensmittel, beeinflusst Marktpreise und fördert damit nachhaltige Kaufentscheidungen. Ein Konzept, von dem alle Beteiligten profitieren würden – Menschen, Tiere und die Umwelt.

Literatur

[1] Bundesamt für Statistik. Haushaltsbudgeterhebung: Ergebnisse 2021 | Bundesamt für Statistik [Internet]. Haushaltsbudgeterhebung: Ergebnisse 2021 | Bundesamt für Statistik. 2023 [zitiert 11. April 2024]. Verfügbar unter: https://www.bfs.admin.ch/news/de/2023-0499

[2] Michalke A, Stein L, Fichtner R, Gaugler T, Stoll-Kleemann S. True cost accounting in agri-food networks: a German case study on informational campaigning and responsible implementation. Sustain Sci. November 2022;17(6):2269–85.

[3] BLW. Bedeutung der Herkunft von Landwirtschaftsprodukten 2023. Bundesamt für Landwirtschaft; 2023.

[4] Jungbluth N, Ulrich M, Muir K, Meili C, Solin S. Analysis of food and environmental impacts as a scientific basis for Swiss dietary recommendations. 2022 [zitiert 15. November 2023]; Verfügbar unter: https://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.28446.41287

[5] BAG. Kostenstudie NCD: Studie präsentiert erstmalige Berechnungen der direkten und indirekten Kosten der wichtigsten nichtübertragbaren Krankheiten. 2017.

[6] Schläpfer F, Ahmadi M. Kostenwahrheit in Landwirtschaft und Ernährung. Grundwissen und Hintergründe in Fragen und Antworten. Kalaidos Fachhochschule Schweiz, Zürich.; 2023.

[7] Vision Landwirtschaft. Kostenwahrheit in Landwirtschaft und Ernährung. 2021.

Dieser Blog-Beitrag entstand im Rahmen des Bachelormoduls «Welternährungssysteme» des Studiengangs Umweltingenieurwesen am Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen der ZHAW im Frühlingssemester 2024.